NEW YORK, vendredi 18 avril 2025 (RHINEWS)– Deux cents ans après l’imposition d’une indemnité par la France à Haïti en échange de sa reconnaissance, une instance onusienne a réclamé jeudi la restitution des sommes versées par l’ex-colonie, dénonçant une « rançon » coloniale dont les conséquences économiques et sociales continuent de hanter le pays.

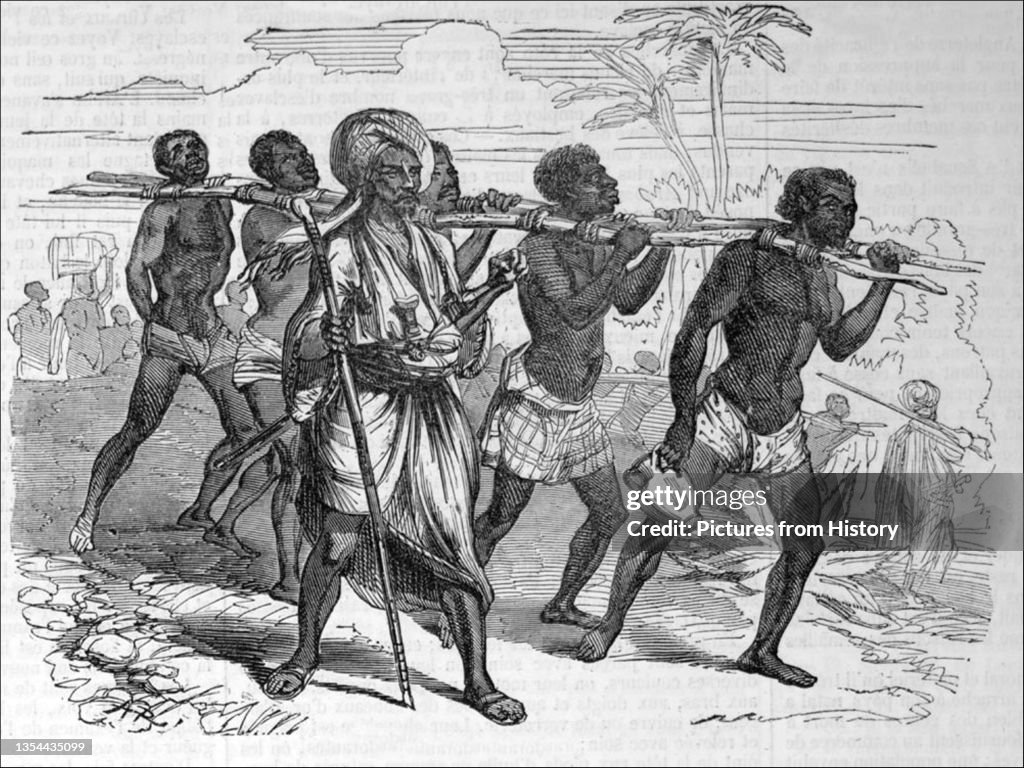

Le 17 avril 1825, Haïti, ancienne colonie française et première nation issue d’une révolte d’esclaves victorieuse, avait été contrainte, sous la menace militaire, d’accepter le versement de 150 millions de francs-or à la France. Cette somme était officiellement destinée à compenser les colons français pour la perte de leurs « biens », incluant les esclaves affranchis, mais elle dépassait largement les pertes réelles.

Ce fardeau, qualifié par l’ONU de dette illégitime, a plongé la jeune république dans un cycle d’endettement chronique. En 1914, les trois quarts du budget haïtien étaient encore consacrés au remboursement de cette dette, qui ne sera totalement soldée qu’en 1947.

« La France a imposé aux affranchis le coût de leur liberté, en les obligeant à indemniser leurs anciens maîtres », a dénoncé Monique Clesca, journaliste et militante haïtienne, lors d’un débat à New York. Elle évoque une « double dette » : l’indemnité elle-même et les emprunts contractés auprès de banques françaises pour pouvoir l’honorer.

Une enquête du New York Times publiée en 2022 a estimé le total des sommes versées à 560 millions de dollars actuels. Si ces ressources étaient restées dans l’économie nationale, elles auraient pu générer plus de 20 milliards de dollars en développement économique selon certains économistes.

L’Instance permanente des Nations Unies pour les personnes d’ascendance africaine, créée en 2021, relie la crise actuelle du pays à cette dette historique. Dans une analyse publiée le mois dernier, l’organisme affirme que « les violations continues des droits humains en Haïti trouvent leur origine dans l’esclavage, le colonialisme et la dette de l’indépendance ».

Confrontée aujourd’hui à une insécurité généralisée, à une crise humanitaire aiguë et à une paralysie institutionnelle, Haïti reste, selon la Banque mondiale, l’État le plus pauvre des Amériques. Les groupes armés contrôlent plus de 85 % de Port-au-Prince, exacerbant une situation déjà fragile.

En réaction à l’appel onusien, le président français Emmanuel Macron a annoncé la création d’une commission d’historiens franco-haïtiens chargée d’évaluer l’impact de la dette imposée en 1825. Toutefois, aucune mention n’a été faite d’un éventuel dédommagement.

Martin Kimani, membre de l’Instance permanente, a salué l’initiative tout en exigeant des « réparations financières et des mesures concrètes » pour soutenir le développement d’Haïti. Selon lui, seule une reconnaissance pleine des torts et une volonté politique réelle permettront d’engager un processus de réparation.

Pierre Ericq Pierre, représentant permanent d’Haïti auprès de l’ONU, a rappelé que cette dette est communément qualifiée de « rançon » par les Haïtiens. Il appelle à la restitution intégrale des montants extorqués. « Ce n’est pas une revanche », a-t-il précisé. « C’est une exigence de justice historique. »

L’Instance permanente demande par ailleurs la création d’un fonds international de réparation ainsi que l’ouverture d’une enquête indépendante sur les responsabilités internationales. Pour Verene Albertha Shepherd, vice-présidente du Comité de l’ONU pour l’élimination de la discrimination raciale, il s’agit aussi de « reconnaître la dette morale envers les révolutionnaires haïtiens, qui ont effrayé tous les esclavagistes de leur époque ».

Plus de deux siècles après l’indépendance d’Haïti, la communauté internationale est appelée à faire face à son histoire. La justice réparatrice, selon l’ONU, ne peut plus attendre.