NEW YORK, mardi 15 avril 2025 (RHINEWS)— En ouverture de la quatrième session du Forum permanent des Nations Unies sur les personnes d’ascendance africaine, le Kolektif Ayisyen Afwodesandan (KAAD), coalition d’intellectuels et d’organisations haïtiennes issues de la société civile et de la diaspora, a livré une déclaration d’une rare intensité historique et politique. Au nom d’Haïti, le collectif exige la restitution intégrale de la rançon de 150 millions de francs-or imposée par la France en 1825, aujourd’hui estimée à plus de 21 milliards de dollars américains. Il réclame également des réparations face à ce qu’il qualifie de “double dette”, enrichissement illégal de la France et des États-Unis aux dépens du peuple haïtien.

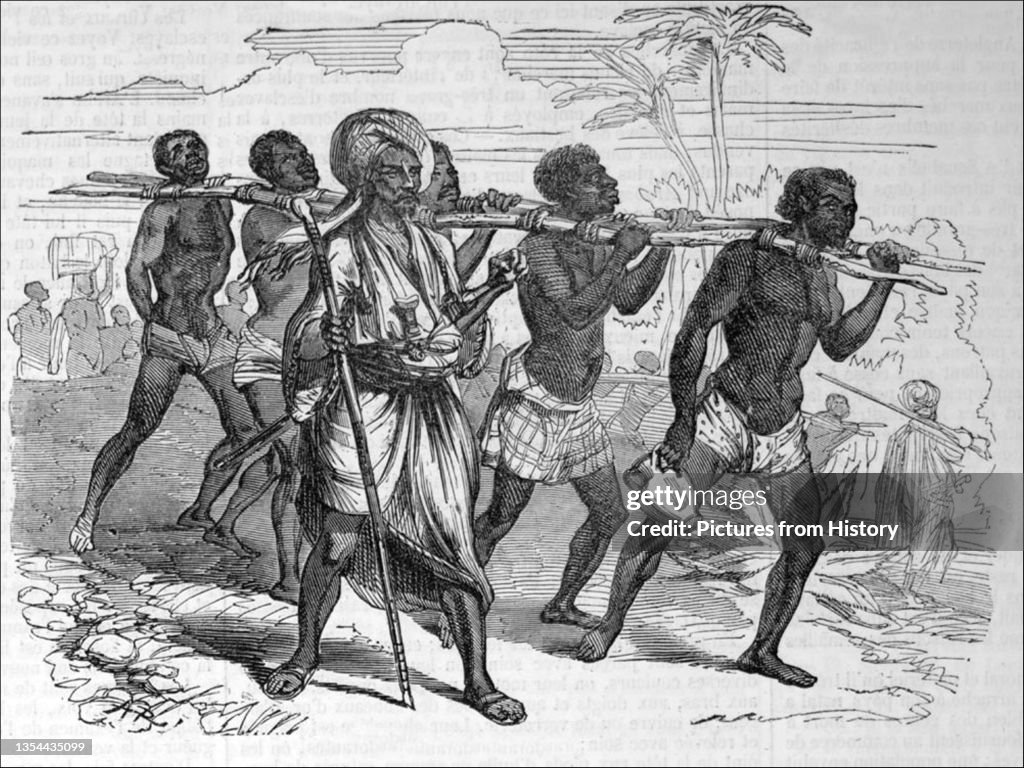

« Haïti a été forcée de conclure un accord honteux avec ses anciens colons, en payant effectivement à ses esclavagistes pour avoir osé devenir la première nation noire libre du monde moderne », rappelle le KAAD. Sous menace d’une attaque militaire française, les autorités haïtiennes de l’époque avaient accepté les termes d’un chantage diplomatique qui allait grever leur économie pendant plus d’un siècle.

Cette rançon, fruit d’un chantage armé du roi Charles X et cautionnée par les grandes puissances de l’époque, constitue selon le KAAD « une injustice historique qui a déclenché un cycle d’extraction, d’endettement et de dépendance à l’égard de l’aide extérieure ». La quasi-totalité des recettes fiscales d’Haïti y a été consacrée, compromettant pour des générations les investissements dans la santé, l’éducation ou les infrastructures.

Le KAAD soutient que cette rançon est à l’origine du sous-développement chronique d’Haïti, ainsi que des inégalités sociales et de l’insécurité actuelle. « La source première de la gangstérisation en Haïti, c’est la misère chronique, les inégalités sociales accumulées et reproduites pendant deux siècles d’étouffement de notre économie », déclare le document remis aux Nations Unies.

Mais l’accusation dépasse le seul cadre franco-haïtien. Le collectif dénonce aussi l’occupation américaine de 1915 à 1934 et exige une commission d’enquête internationale sur les pillages, le travail forcé et les expropriations subis durant cette période. « Les États-Unis se sont emparés des réserves d’or d’Haïti, ont pris le contrôle de ses institutions financières et politiques et ont rétabli le travail forcé qui équivalait à celui de l’esclavage », poursuit la déclaration.

Face à cette injustice pluri-séculaire, le KAAD propose une série de 20 recommandations concrètes. Parmi les plus marquantes : la création d’une Commission internationale de restitution, composée majoritairement d’experts haïtiens ; une Commission de médiation et de négociation avec l’État français ; une campagne mondiale d’éducation populaire sur l’histoire de la rançon et ses conséquences ; et un appui aux victimes d’agressions sexuelles en Haïti à travers la création d’un tribunal spécial.

Le collectif interpelle également les Nations Unies sur la question du choléra, en demandant « que le Forum inclue dans ses conclusions la demande de réparation et d’indemnisation pour les victimes, les Nations Unies ayant déjà reconnu leur responsabilité dans l’introduction et la propagation de l’épidémie en 2010 ».

Dans une envolée finale, le KAAD établit un lien entre les conséquences de la rançon et l’incapacité d’Haïti à participer aux révolutions industrielles successives : « Nous avons raté les bénéfices de la révolution industrielle ; on nous a mis totalement à côté, lors de la percée de la robotique ; et aujourd’hui à l’heure où l’on parle d’intelligence artificielle, nous, en Haïti, on nous maintient dans la gestion des gangs criminels. »

En toile de fond, le collectif insiste sur le rôle du racisme structurel et de la suprématie blanche dans l’imposition de cette dette et la marginalisation continue d’Haïti. « Le cas d’Haïti n’est pas seulement une action en justice. C’est une exigence de justice historique pour le premier peuple noir libre du monde moderne », assène le KAAD.

Avec le soutien grandissant de la CARICOM, de l’Union africaine et de mouvements panafricains à travers le monde, cette déclaration pourrait marquer un tournant majeur dans la quête haïtienne pour la reconnaissance des crimes coloniaux et le droit à la réparation.